Notizen zu einem Volkslied und seinem Chorsatz

Heute kehrt Max Regers Geburtstag zum 148. Mal wieder. Reger wurde am 19. März 1873 nahe Weiden i.d. Oberpfalz geboren und verstarb am 11. Mai 1916 in Leipzig, wohin er zuletzt von Jena aus gependelt war. Sechs Jahre lang bewahrte die Witwe seine Urne im Arbeitszimmer auf, bevor sie sie anläßlich ihres Umzugs nach Weimar am 11. Mai 1922 hier auf dem Hauptfriedhof beisetzen ließ. Doch auch in Weimar ruhte er nur weitere acht Jahre, bevor Elsa Reger erneut verzog und die Asche ihres verstorbenen Mannes mit nach München nahm. Vielleicht betrachten wir diese wieder einmal so Weimar-typische Geschichte im Mai herum noch einmal genauer. Heute soll es um etwas anderes gehen.

Max Reger komponierte Orchesterwerke und Kammermusik, Vokalmusik für Sologesang oder Chor, vor allem aber – selber Organist – komponierte er für Orgel. Und da ist er, nach allem, was man so hört, ein echter Auf-Reger.

Selbst preisgekrönte Häupter stöhnen nach dem Studium eines Reger-Stückes: „Endlich durch, den Schinken!“ und lassen sich für das Posting eines von akkordischen Sechzehntelläufen pechschwarzen Blattes im WhatsApp-Status zu Hashtags wie #daschreibselbstichmirmalfingersätzerein hinreißen.

Aber auch dies soll uns heute nicht kümmern. Überlassen wir die Organisten ausnahmsweise 😉 ihrem selbstgewählten Schicksal. Ich möchte ein Lied vorstellen und einiges zu Text und Musik sagen. Ein Lied, dessen von August Zarnack aufgezeichneten Text Max Reger mit einer von Friedrich Nicolai 1777 überlieferten Melodie in einer 1820 in Berlin herausgegebenen Sammlung deutscher Volkslieder vorfand. Es geht um das vierte von „Acht ausgewählten Volksliedern“, WoO (Werk ohne Opuszahl) VI/11, für welches Reger im September/ Oktober 1899 in Weiden einen atemberaubenden Chorsatz schrieb. Es geht um das Lied „Ich hab die Nacht geträumet“.

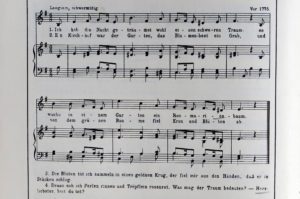

Das Volkslied „Ich hab die Nacht geträumet“ mit einem Klaviersatz von Theodor Salzmann im Reprint einer Ausgabe des Zupfgeigenhansl von 1929 (eigenes Bild)

„Ich hab die Nacht geträumet“ (Ausschnittvergrößerung)

Ich denke, wir hören es zunächst einmal an. Ich habe eine Interpretation des Dresdner Kammerchors unter der Leitung von Hans-Christoph Rademann ausgesucht. Enjoy!

[EDIT am 30. Januar 2022: Da das CD-Label carus das Video offenbar

gesperrt hat, stellen wir statt dessen eine sehr vergleichbare

Einspielung des Kammerchores der Kreuzkirche Bonn unter der Leitung von

Karin Freist-Wissing ein.]

Na? Was sagen Sie? Ist das nicht völlig irre? Dieser Dur-Schluß, mit dem Reger uns Zuhörern ganz brutal den Boden unter den Füßen wegzieht! Mehr und mehr rätseln und leiden wir ja im Laufe der vier Strophen mit dem lyrischen Ich. Immer atemloser verfolgen wir Schritt um Schritt das metaphorische Naturschauspiel, die symbolträchtigen Mißgeschicke und zuletzt die mysteriösen Verwandlungen der Rosmarin-Blüten in weiße Perlen und rote Tropfen. Das ganze Lied spinnt uns so nach und nach vollständig in die Figurenperspektive ein. Und unvermittelt wechselt die Musik im Schlußakkord auf eine Metaebene und präsentiert uns den Tod wie aus einem religiösen Blickwinkel des Katholiken Reger als tröstliche Erlösung – ein Perspektivwechsel, der nur sehr notdürftig durch die Spannung vorbereitet wird, die sich im Verlauf des von Rademann ins schier Endlose ausgedehnten, von Reger aber tatsächlich auch bereits notierten Ritardando aufbaut.

Der Dur-Schluß erschien mir beim ersten Hören wie eine unglaubliche Frechheit. Irgend etwas in mir revoltierte gegen diese versöhnliche Wendung, mit der Reger übrigens nicht nur über den Volksliedsatz, sondern auch über die vierzig Jahre ältere Vertonung desselben Liedes durch sein großes Vorbild Johannes Brahms (1833-97) hinausgeht. Im gleichen Lebensalter wie Reger, mit Mitte zwanzig, setzt auch Brahms dieses Lied (1859/62). Während Reger in Strophe 3, dem dramatischen Höhepunkt des Liedes, in welchem dem lyrischen Ich der goldene Krug entgleitet und in Stücke schlägt, nicht nur in die Mittelstimmen, sondern sogar in den Melodieverlauf eingreift, sind bei Brahms alle Strophen identisch. So bleibt der Chorsatz auch im Schlußakkord des Liedes beim Moll der Strophenschlüsse:

Der Mut Reger‘scher Modulationen fand in Musikrezensionen nicht nur ein positives Echo:

Reger hat die schlichten, duftigen, keuschen Blüten der Volkspoesie mit den grellen, sinnenverwirrenden Farben der modernen Chromatik und Enharmonik übermalt, und die eben durch ihre Einfachheit so anmutigen Melodien in dem verschlungenen Dickicht polyphoner Stimmenführung förmlich erstickt. Die scharfen Ingredienzen der modernen Musik sind für das Volkslied Gift,

schreibt Hans Wagner 1905 in der Neuen Musikalischen Presse. Hört man sich „Es waren zwei Königskinder“ von Reger an, das letzte und tatsächlich durch Reger selbst dem Zyklus nachträglich hinzugefügte Lied aus den „Acht ausgewählten Volksliedern“ WoO VI/11, dann versteht man ansatzweise, was der Kritiker meint, der hier – ich sag jetzt mal: fromme und unfromme Harmonien in der Musik zu unterscheiden versucht. Wir sind in Bezug auf den außergottesdienstlichen Musikgebrauch dennoch dezidiert nicht seiner Meinung. Schauen wir doch erst einmal, wie es um die Keuschheit und die scheinbare Einfachheit der Volkspoesie in Wahrheit bestellt ist. Stille Wasser sind bekanntlich tief …

Cornelie Becker-Lamers

Fortsetzung folgt morgen

PS: Das Zitat des Musikkritikers Hans Wagner ist der Einleitung zur Reger-Werkausgabe des Carus-Verlags, Bd II/8, S. XIV entnommen.

Ein Trackback/Pingback

[…] verstörenden Vertonung des „schweren Traums“ („Ich hab die Nacht geträumet“) musikalisch darstellt, so wird hier sprachlich der Tod als Heilung erkennbar. Das Sterben wird zur Genesung von der […]

Einen Kommentar schreiben