Da es sich so ausgezeichnet in unsere jüngste Beschäftigung mit dem gesamten Themenfeld der “Modernen Kunst”, sei sie bildender oder musikalischer Natur, fügt, habe ich mich entschlossen, nun auch noch den dritten größeren Beitrag zur Frage, wie kamen die “‘Strichmännchen’ ins Gotteslob und was bedeutet das?” erneut zu bringen.

Er erschien ursprünglich im August 2014 (hier) und neben der praktischen Relevanz, die ja offenkundig nicht nachgelassen hat, denn wir müssen die Publikation ja ständig benutzen!, scheint mir, ist auch der Blick auf das Gebaren mancher deutscher Bischöfe, nach sieben Jahren nicht weniger aufschlußreich. Hier haben wir ein Beispiel dafür wie sie handeln – wenn sie nicht gerade vom “Mündigen Gottesvolk” oder dem “Dialog auf Augenhöhe” bloß reden!

In meinen Augen bietet die Haltung, die hier exemplarisch zum Ausdruck kommt, keinerlei Gewähr, daß es, wenn es eines nicht mehr allzu fernen Tages um die “Umsetzung” der “Beschlüsse” des sog. “Synodalen Wegs” geht, nicht ähnlich zugeht, obwohl dieser bekanntlich mangels irgendeiner kirchenrechtlichen Natur überhaupt nichts “beschließen” kann! Doch gibt es ja, GOtt sei Dank!, auch einige wenige Bischöfe, die diesen Irrweg immer deutlicher nicht mehr mitzugehen bereit sind (die ++ Voderholzer und Oster, allen voran), und an deren Verhalten und Äußerungen man sich wird orientieren können – und müssen.

Lesen Sie daher auch zur Mahnung heute:

Das Gotteslob und andere „Knüller“

In der „Main-Post“, der Tageszeitung aus und für Unterfranken (mit gut 122.000 verkauften Exemplaren immerhin dreimal so groß wie „unsere TLZ“), genauer vermutlich in der letzten Samstagsausgabe fand sich ein Interview mit dem Würzburger Bischof Dr. Friedhelm Hofmann anläßlich seines 10jährigen Dienstjubiläums als Bischof von Würzburg, das es dankenswerterweise mittlerweile auch in die Online-Ausgabe geschafft hat (hier), nachdem Auszüge schon über die Katholische Nachrichtenagentur kna „gelaufen“ und in verschiedenen katholische Nachrichtenportalen verbreitet worden waren (vgl. z.B. hier).

Der dort wiedergegebene Teil des Gesprächsinhalts ist es auch, von dem her Bischof Dr. Hofmann treuen Lesern dieses Blogs vertraut ist: Das neue Gotteslob und sein Anteil daran.

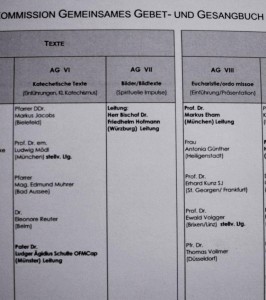

Sie erinnern sich, unser Ergebnis in der Auseinandersetzung mit dem neuen Gotteslob war, daß der persönliche Anteil von Bischof Dr. Hofmann an dem extrem intransparenten Prozeß, der zur Aufnahme graphischer Element ins Gotteslob geführt hat, sehr hoch war (hier).

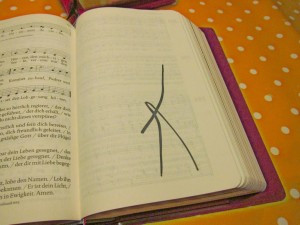

In einem zweiten Schritt hatten wir die Qualität der künstlerischen Hervorbringungen angeschaut, uns aber vor allem gefragt, was es grundsätzlich heißt, „Moderne Kunst“ in den gottesdienstlichen Raum zu tragen und waren dabei zu dem Schluß gekommen, man hätte es besser bleiben lassen (hier). Schließlich hatten wir die im zweiten Beitrag schon begonnenen Strategien zur Verteidigung gegen diese ästhetische und inhaltlich-liturgische Zumutung erneut ins Auge gefaßt (hier).

Ganz klar also, daß PuLa genau hinschaut, wenn sich die Chance eröffnet, zu den Fragen, die wir uns hier gestellt haben, vielleicht neue Erkenntnisse zu gewinnen!

Die entscheidende Passage (zu der unmittelbar davor kommen wir noch!) ist diese:

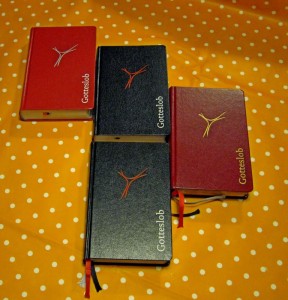

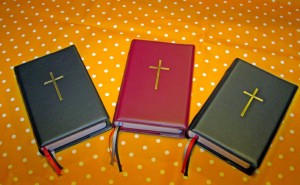

„Bischof Hofmann: Wissen Sie, was ein Bestseller ist? Das neue Gotteslob! Wir haben schon fünf Millionen Exemplare verkauft. Das ist doch super, in noch nicht einem Jahr. Das freut mich sehr, daß die Leute das so annehmen. Da habe ich zwölf Jahre meines Lebens reingesteckt. Ich bin auch dankbar für die vielen positiven Zuschriften. Das hat mich schon viel Überzeugungsarbeit in der Bischofskonferenz gekostet, daß wir da die moderne Kunst so intensiv unterbringen konnten.“

„Bestseller“? Das finde ich ja nun doch, äh, sagen wir „gewagt“. Wer ein Produkt lanciert, das für die Ausübung einer der „Kundschaft“ sehr existentiell wichtigen Aktivität praktisch unverzichtbar ist, zu dem es keine Alternative und in Bezug auf das es nicht einmal eine relevante Auswahlmöglichkeit gibt, der macht es sich, finde ich, ein wenig sehr leicht, sich über die vermeintliche Annahme durch „die Leute“, abgelesen an der Anzahl der verkauften Exemplare, allzusehr zu freuen.

Was hätte denn bitte derjenige tun sollen, der sich nicht (min.) jeden Sonn- und Feiertag auf die Leihexemplare der Pfarrei verlassen will, wenn nicht ein Exemplar kaufen?

Hätte es eine (am Ende etwas preiswertere) Ausgabe ohne Illustrationen gegeben (in deren Kalkulation ja der in der Höhe ‚natürlich‘ nicht bekannte Lohn der Künstlerin entfallen wäre), dann gäbe es eine reale Möglichkeit die Annahme genau dessen, worauf Bischof Hofmann hier so stolz ist, zu überprüfen, so aber nicht! (Und wenn es diese Ausgabe je geben wird: Ich kaufe auch noch ein Exemplar, mindestens; tut sich da eine Marktlücke auf?)

Aber wir lernen aus diesem Abschnitt noch viel mehr. Wie schon verschiedentlich vermutet, identifiziert sich Bischof Hofmann stark mit dem Werk (zwölf Jahre“) und er ist offenkundig sehr zufrieden damit, mit seinem (hohen) Anteil daran („mich viel Überzeugungsarbeit gekostet“).

Nun, was ich davon halte, daß im neuen Gotteslob „die moderne Kunst so intensiv“ „untergebracht“ werden konnte, das habe ich ja hoffentlich hinreichend deutlich gemacht (vgl. die Links oben).

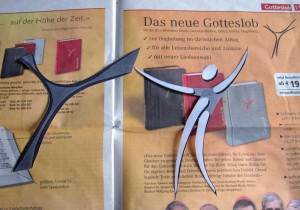

Aber sehen Sie, was aus diesen Formulierungen spricht? Ein klare „Agenda“, ein Plan. Bischof Dr. Hofmann bestätigt mit diesen wenigen Worten genau, das, was wir schon vermutet hatte: Er wollte „die“ [der Artikel ist wichtig!] moderne Kunst“ „da“ „unterbringen“. Und dazu bedurfte es einiger „Überzeugungsarbeit“. D.h., ihm war klar, daß es Widerstände geben würde, aber er war für „die moderne Kunst“ bereit, sie zu überwinden, über zwölf Jahre. Und man muß ja ganz sine ira et studio feststellen: Das ist ihm auch gelungen.

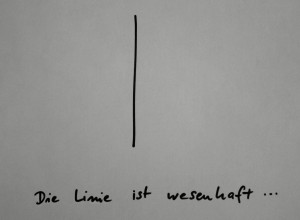

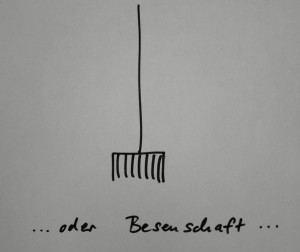

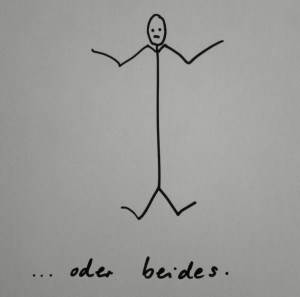

Ich finde es allerdings ein Armutszeugnis sondergleichen, daß es über einen so langen Zeitraum nicht gelungen ist, diesem Vorhaben etwas entgegenzusetzen. Daß offenbar niemand ernsthaft versucht hat diese, selbst nach den ohnehin mehr als fragwürdigen Maßstäben „moderner Kunst“ bestenfalls mittelmäßigen und austauschbaren Strichzeichnungen, die jetzt unser aller „Handwerkszeug“ beim Kirchbesuch verunzieren, zu verhindern.

Wurde wirklich keine Alternative (z.B. der schlichte Verzicht auf Illustrationen) ernsthaft erwogen?

Hat sich vor allem niemand für ein geordnetes und nachvollziehbares Verfahren wie einen Wettbewerb stark gemacht, das, vielleicht, in der Lage gewesen wäre, eine gewisse objektivierte Qualitätssicherung herbeizuführen? (In dem anderen Bereich, wo es darum geht, mit dem Geld anderer Leute umzugehen, dem staatlichen, den ich von innen kenne, wäre so etwas völlig undenkbar gewesen!)

Muß man wirklich annehmen, daß eine hochmögende Versammlung intelligenter Personen wie sie die Deutsche Bischofskonferenz darstellt, dafür zu gleichgültig oder zu träge war?

Daß niemand in der Lage war, zu sehen, daß hier Grundsätzliches und zugleich sehr Praktisches auf dem Spiel stand?

Ich erspare mir an dieser Stelle den Versuch einer Antwort.

Und zwar Grundsätzliches, weil wir es jetzt aus dem Munde des Verantwortlichen selbst haben, daß es um „die“ moderne Kunst und nicht um „ein bißchen“ moderne Kunst ging. Genau was ich geschrieben habe: Es geht hier um nichts weniger als die Frage nach dem gesamten Diskurs, einschließlich aller weltanschaulichen Untiefen, mit der wir es zu tun haben.

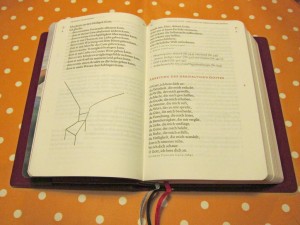

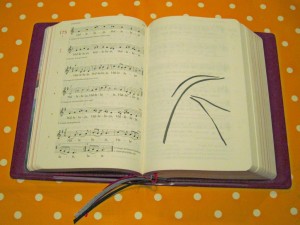

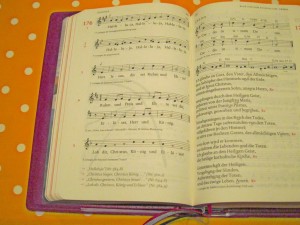

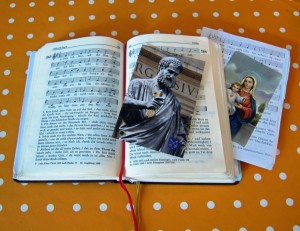

Und Praktisches, weil sich nach einigen Monaten des Gebrauchs herausgestellt hat, was ich ebenfalls schon als Befürchtung geäußert hatte: Die Strichzeichnungen sind im Buch genau so plaziert, daß man sie überproportional häufig aufblättert, beim Vollzug der Hl. Messe.

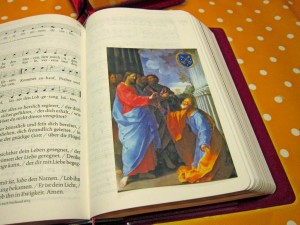

Allerdings hat sich auch gezeigt, daß die Methode des präventiven Abdeckens mit Andachtsbildchen funktioniert: Nie waren sie so wertvoll wie heute!

Und „viele positive Zuschriften“ soll es dazu geben. Nun, meine Erfahrungen sind andere, ich kenne von zwölf bis über achtzig viele Menschen, die das ganz, ganz anders sehen und sich fragen, was das soll; vor allem der Verzicht aufs Kreuz!

Edit, 20.August: Wofür auch Art und Anzahl der Kommentare auf diesen Beitrag sprechen, den ich noch nicht mal getwittert hatte (sorry!), s. unten.

Aber ich habe ja gesagt, wir kommen auch auf den Abschnitt vor den Einlassungen zum Neuen Gotteslob zurück:

[Auf die Frage nach Kontakt zu Papst Benedikt XVI.]

„Er wollte ja mit mir ein Buch schreiben, eine Theologie der Kunst. Da sollte ich die Kapitel über die Kunst abdecken und er wollte den theologischen Teil schreiben. Ein Jahr später wurde er Papst und dann ging das nicht mehr. […] Eine Theologie der Kunst wäre ein wichtiges Projekt gewesen, die brauchen wir unbedingt.

[…] Aber das Buch wäre ein Knüller geworden. Wir haben für alles entsprechende Vorlagen, aber für die Kunst nicht.“

Wenn mir mal jemand gesagt hätte, ich würde dankbar dafür sein, daß ein Buch unter Beteiligung von Joseph Ratzinger nicht zustandegekommen ist…

Dabei ist es ja zunächst völlig richtig, daß eine aktuelle und hochrangige „Theologie der Kunst“ ebenso wichtig und wünschenswert wäre, wie „entsprechende Vorlagen“, worunter man ja vermutlich Anleitungen zur praktischen Anwendung des im „theoretischen Teil“ Erarbeiteten in der Kirchenpraxis zu verstehen hätte.

Nun, ich will nicht so weit gehen, zu vermuten, Joseph Ratzinger wäre insoweit dankbar für seine Wahl zum Pontifex gewesen, um da wieder rauszukommen, aber schon nach dem wenigen, was ich aus seiner Feder zum Thema des Zusammenhangs von Kunst und Glauben, Kunst und Liturgie gelesen habe, bin ich tatsächlich ganz sicher, daß die Zusammenarbeit spätestens an der Frage der Einschätzung der Bedeutung „moderner“ Kunst, na, „schwierig“ geworden wäre, und daß der Papa emeritus für eine derart naive (hoffentlich bloß „naive“!) Aktion, wie sie die Lancierung der Zeichnungen von Frau Bartholomé darstellt, niemals die Hand geliehen hätte.

Allein die Vorstellung der Möglichkeit einer feinsäuberlichen Aufteilung in einen „theologischen“ und einen „künstlerischen“ Teil hat, wenn man z.B. auch einmal nur gelesen hat, wie J. Ratzinger über Ikonen spricht, etwas unfreiwillig Erheiterndes an sich. Vor meinem geistigen Auge sehe ich förmlich den großen Gelehrten schmunzeln, wie nur er es kann…

Tatsächlich aber glaube ich, von den Problemen einer möglichen Kooperation Ratzinger-Hofmann einmal völlig abgesehen, daß es für den Versuch einer synthetischen Darstellung des aktuellen Verhältnisses von Glaube und Kunst im Augenblick nicht die Zeit ist. So wenig weiß „die Kunst“ im Moment eigentlich über sich Auskunft zu geben und zu sehr hat der organsierte Glaube scheinbar gerade „vergessen“, was von ihm aus zwangsläufig zu sagen wäre, philosophisch und anthropologisch. Wer keine Kriterien hat, das „Neue HB-Männchen“ auf dem Gotteslob zu verhindern, nein, um gar nicht erst auf einen solchen Gedanken zu verfallen, der sollte ein solches Gespräch besser überhaupt nicht erst beginnen, denn auf der Grundlage vorweggenommener Kapitulation vor fremdem Denken würde der Austausch langweilig und auswirkungslos bleiben müssen.

Gereon Lamers

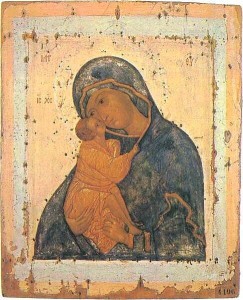

Selige Jungfrau, Muttergottes und Mutter der Kirche: Bitte für Deine Kinder, daß sie ihre Selbstvergessenheit im Denken überwinden, damit die Kirche der Welt wieder geben kann, was diese allein niemals findet!

Ikone der “blauen” Mutter Gottes vom Don, Ende 15. – Anfang 16. Jh. Russisches Museum, St. Petersburg (Bild: Wikicommons, Testus)