Der folgende Text erschien ursprünglich im November 2014 aber er geht zurück auf den März dieses Jahres und spiegelt eine Auseinandersetzung über einen wiederholten (Nachweise im Text) liturgischen Mißbrauch wider, die nicht nur nicht auf Ebene der Pfarrei zu lösen war (“‘natürlich’ nicht”, werden Insider jetzt automatisch sagen), sondern leider auch auf Bistumsebene weder auf eine angemessene menschliche noch sachliche Haltung traf, noch in irgendeiner Form sinnvoll angegangen wurde.

Es sind diese Erlebnisse, die einen halbwegs aufgeweckten Gläubigen darüber ins Grübeln kommen lassen, was der HErr sich mit der Auswahl des gerade aktiven kirchlichen Leitungspersonals so gedacht haben kann. Das ist in den letzten 7 Jahren leider nicht besser geworden, nein, wir wollen ehrlich sein, es ist mehrheitlich noch schlimmer geworden, weltweit, aber wir wissen ja, daß Er sich etwas dabei denkt, und so wollen wir nicht den Mut verlieren, nicht wahr?

Und eine Mutmacher-Geschichte ist es auch letztlich, die gleich erzählt wird, eine Geschichte vom “donum perseverantiæ”, dem ‘Durchbeißen’ und wie es letztlich belohnt wird.

Außerdem ist sie inhaltlich unverändert aktuell, kann vielleicht sogar dem ein oder der anderen, die sie jetzt neu lesen, ganz praktisch helfen und – daran erinnern, warum für Katholiken “Rom” immer ganz nah ist. Immer!

Enjoy: 🙂

“Soll ist muß, wenn kann“ – Erläuterungen zu einem unstrittigen Thema

Deus meus, eripe me de manu peccatoris, et de manu contra legem agentis, et iniqui :

quoniam tu es patientia mea, Domine ; Domine, spes mea a iuventute mea.

(Ps 70, 4f. Vg)

(Mein Gott, entreiße mich der Hand der Sünder und der Hand derjenigen, die gegen das Gesetz handeln und ungerecht: bist Du doch meine Geduld und mein Ertragen HErr; HErr, meine Zuversicht und Hoffnung von Jugend auf. Eigene Übertragung aus dem Lateinischen)

Die folgenden Darlegungen – es hätte nicht nötig sein sollen sie zu schreiben.

Und ich hätte mich so gefreut, wenn sie wirklich niemals nötig geworden wären, oder wenn es dann im weiteren auch nur irgendeine Chance gegeben hätte, sie doch noch zu vermeiden.

So aber, wie sich die Angelegenheit über die letzten ca. 8 Monate entwickelt hat, gab es diese Möglichkeit leider nicht.

Und fürchte ich, diese Ausführungen sind auch deshalb nicht überflüssig, weil sie über unseren kleinen Kosmos im Bistum Erfurt hinaus symptomatisch sein könnten für eine bestimmte Haltung in der ganzen Kirche in Deutschland.

Und deshalb bitte ich Sie, mir zu folgen durch diese Erläuterungen zu einer völlig unstrittigen Frage; das Wörtchen „sollen“ wird dabei eine wesentliche Rolle spielen.

Alles begann am 23. März 2014, als in der Messe um 10.30 Uhr, die in der Pfarrkirche Herz-Jesu, Weimar gefeiert wurde, das Eucharistische Hochgebet durch Musikinstrumente begleitet wurde (PuLa berichtete). Dieser Vorgang wiederholte sich dann noch einmal am 14. September 2014 im Hochamt um 10.30 Uhr (PuLa berichtete ebenfalls).

Unsere entsetzte Reaktion hier auf dem Blog, in der wir begründet und mit für jedermann nachvollziehbarem Bezug auf das Kirchenrecht dargelegt haben, warum das nicht zulässig ist (und warum es auch nicht bloß eine liturgische „Kleinigkeit“ ist), hat im Frühjahr unter den Angehörigen der Pfarrei Herz-Jesu-Weimar eine durchaus lebhafte Debatte ausgelöst: Die einen sagten, das kennten sie doch aus Amerika, die anderen, das kennten sie aber aus Frankreich (dazu später mehr), und es war auch verschiedentlich der Satz zu hören: „Ich fand es aber schön.“

Darauf müssen wir kurz eingehen. „Ich fand es aber schön.“ Aha. Ich nicht! „Ich aber doch!“, „Ich nicht!“… Sehen Sie, worauf das hinausläuft? Auf ein potentiell unendliches Palaver, das naturgemäß keine verbindlichen Maßstäbe kennt. Halten wir also zu Beginn fest, individuelles ästhetisches Empfinden spielt hier keine Rolle, kann es nicht spielen. Und damit das ganz klar ist: Unser Empfinden, die wir es ganz fürchterlich fanden, als solches auch nicht! Unser Empfinden war richtig, weil und insoweit es sich mit den objektiven Normen der Kirche in Übereinstimmung befindet. Darauf kommt es in diesem Zusammenhang an, warum, das wird gleich deutlich werden.

Zum folgenden ist nämlich, so fürchte ich, eine Art begründender Vor-Satz erforderlich. Denn wenn immer ein deutscher Katholik sich daran macht, von ihm als solche wahrgenommene „liturgische Probleme“ nicht stillschweigend (bzw. im Wortsinne „leise weinend“) auf sich beruhen zu lassen, ist ja „Polen offen“, wie man hierzulande so schön sagt. Dann wird man gern als „Denunziant“ oder „Nestbeschmutzer“ oder was dergleichen Nettigkeiten mehr sind bezeichnet. Oder man wird aus dem Munde von geweihten Amtsträgern coram publico mit den Pharisäern der Zeit Jesu gleichgesetzt, und die erstaunte gottesdienstliche Versammlung muß mit anhören, wie es angeblich auch heute noch hartherzige Gesetzesgläubige gäbe, wie damals. So hier geschehen. Nun, seit wir uns daran gewöhnt haben, als „Schädlinge“ und „Diaboli“ bezeichnet zu werden (vgl. hier und hier), trifft uns das persönlich nicht mehr. Und ich will auch an dieser Stelle nicht über die mangelhafte theologische Reflexion klagen, die dieser platten Gleichsetzung von „Norm der Kirche“ und „Gesetz des Alten Bundes“ so offensichtlich in gleich mehrfacher Weise zugrundezuliegen scheint.

Das ist problematisch genug, aber hier geht es um etwas noch Grundsätzlicheres, es geht um die richtige Auffassung dessen, was geschieht, wenn wir in Gemeinschaft die Hl. Messe feiern, überhaupt.

Diese Feier ist nämlich niemals beschränkt auf die soziologisch zufällige jeweilige gottesdienstliche Versammlung (die man genau deshalb auch nicht ständig als „Gemeinde“ hypostasieren sollte, was häufig genug in durchsichtiger Absicht geschieht, vgl. hier), sondern jede Hl. Messe wird gefeiert in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche, was eben ganz besonders im Hochgebet deutlich wird.

Das „Wir“, das dort feiert, überall, in Weimar, Rom, Erfurt, Ouagadougou, oder wo auch immer, ist immer dieses „Gesamt-Wir“. Es ist die Kirche aller Orte (synchrone Ebene).

Und es ist genauso die Kirche aller Zeiten (diachrone Ebene), ein überaus „komplexes und vielfältiges Beziehungssystem“, wie das die Liturgiewissenschaftler einmal richtig sagen.

Und dieses Beziehungssystem ist eines, in dem es eines tut. Überall. Immer. Und zwar so, wie es die eine heilige Kirche, die wir im Credo bekennen, sagt. Genau so.

Im Kern des Kerns des Vollzugs unseres Glaubens, den das Hochgebet in der Hl. Messe darstellt, kann es daher keine Abweichung, keine Variation geben, die die Kirche nicht gutheißt (und schon gar kein eigenmächtiges Experiment).

Wer dennoch eine solche Abweichung praktiziert, der verletzt diese Einheit, der verletzt damit den Leib Christi, der wir alle sind. Nichts weniger.

Empfangt, was ihr seid: Leib Christi, damit ihr werdet, was ihr empfangt: Leib Christi. Sagt der Hl. Augustinus (vgl. Sermones 272, 227)

Ich habe das wahrhaft spät genug in meinem Leben begriffen, aber wenn man es einmal begriffen hat, dann empfindet man es auch. Ganz unmittelbar und emotional. Und dieses liturgische (und erst in zweiter Linie ästhetische) Empfinden ist eben gerade kein „elitäres“ Gefühl Einzelner (wie das so oft häßlicherweise unterstellt wird), sondern wie wir gerade gesehen haben, ein Empfinden in Gemeinschaft, der „etwas“ weiteren Gemeinschaft, die immer „anwesend“ ist, und um die es wirklich geht.

Und wenn Menschen, die (gewiß nicht aus eigenem Verdienst!) das so empfinden, wie es ist, diffamiert werden als verknöcherte Rechthaber um des Rechthabens willen, oder weil sie „den Pfarrer ärgern“ wollten oder wegen irgendeinem anderen Quatsch, der ihnen unterstellt wird, dann ist das ziemlich traurig und bedrückend. Freilich, vor dem Hintergrund des gerade skizzierten richtet es sich selbst und es sagt immer mehr über diejenigen aus, die so reden, als über diejenigen, auf die es zielt.

Soweit die Ausgangslage, theologisch und emotional und ich hoffe aufrichtig, die eine oder der andere wird nun ein wenig besser verstehen, warum ich das, was geschehen war, nicht auf sich beruhen lassen konnte.

Ich habe mich also daran gemacht, Briefe zu schreiben. Sehr vorsichtige Briefe, ganz anders als der erste Blog-Beitrag, der ja noch ganz aus der aufgewühlten Situation entstanden war, Briefe die lediglich das Faktum schilderten und die Frage stellten, ob das denn wohl mit den Regeln der Kirche übereinstimmen könne, was da geschehen war. Und dabei habe ich mich aus Respekt vor der hierarchischen Verfaßtheit der Kirche, aus Gründen der Fairneß und der Subsidiarität ganz systematisch von unten nach oben bewegt, was die Zuständigkeit angeht (wenn es Sie interessiert kann ich Ihnen die Briefe gerne zeigen!).

Und ich habe von jeder Ebene Antwort erhalten und zwar dankenswerterweise immer ausgesprochen zügig. Daran lag es nicht, daß sich die Sache so lange hingezogen hat. Das lag allerdings zweimal unter anderem am Inhalt der Antworten und der Notwendigkeit, sich danach, wie soll ich sagen, „neu zu justieren“; man soll ja nicht hastig sein, in solchen Dingen, nicht wahr?

Aus den Antworten, die ich erhalten habe, ausführlich zu zitieren, oder sie gar in Gänze zu veröffentlichen verbietet mir das ‚Fühlen mit der Kirche‘, aber einige Punkte müssen in allgemeiner Form schon kurz angesprochen werden.

- Kein mündiger Gläubiger wird sich mit einem bloß behauptenden Satz ohne jede Begründung zufriedengeben können, wenn es ihm erkennbar um etwas wirklich wichtiges geht.

- Auch in diesem Zusammenhang begegnete mir der Satz: „das ist eine französische Gewohnheit.“ Dazu ist zu sagen, daß in einem einheitlichen Rechtsraum (wie es die Kirche ist) aus der Verletzung einer überall gleich geltenden Norm keinerlei Rückschluß gezogen werden kann, es könnte vielleicht doch „irgendwie gehen“, denn es gilt hier wie überall natürlich der Grundsatz: „Es gibt keine Gleichbehandlung im Unrecht“. Die Beobachtung ist daher unter dem Aspekt der Zulässigkeit irrelevant. Sollte sie empirisch zutreffen (was ich fürchte, aber nicht weiß) ist es nur umso dringender, sich mit dem Problem auseinanderzusetzen.

- Wenn schließlich implizit die Frage aufgeworfen wurde, ob das, was ich geschildert hatte, sich auch wirklich so zugetragen hätte, und damit zugleich die Denk-Möglichkeit im Raum stand, ich hätte in Bezug auf etwas, das mit der Hl. Eucharistie zu tun hat, die Unwahrheit sagen können, dann war in diesem Augenblick leider auch auf der persönlichen Ebene die Gelegenheit dahin, die Angelegenheit in den Grenzen des Bistums Erfurt zu halten.

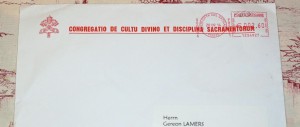

Und so kam schließlich der Tag, an dem ich Post aus Rom erhielt.

„Vatikanstadt, den 17. September 2014, Prot.N. 494/14“

Es war kurz nachdem am 16. September der zweite Blogeintrag erscheinen war, und wer sich u.U. damals gewundert hat, warum wir uns, im Vergleich zu der Erschütterung, der wir im Frühjahr Ausdruck verliehen hatten, quasi auf einen Nebensatz beschränkt haben, das lag eben daran, daß ich damals den Brief der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung erst noch erwartete.

Und der Inhalt des Briefs aus Rom? Keine Überraschung!

Da wurde exakt auf das Bezug genommen, was ich im März ebenfalls zitiert hatte: Die Nummer 53 der Instruktion Redemptionis Sacramentum, die ihrerseits (in Anm. 132) verweist auf die grundlegende Norm in der Einführung in das Römische Meßbuch, bzw. der Grundordnung des Römischen Meßbuchs (die genauen Bezeichnungen folgen weiter unten)

Sie lautet:

- Die Worte, die der Priester als Vorsteher spricht, verlangen von ihrem Wesen her, daß sie deutlich und vernehmlich vorgetragen werden, und daß alle Gläubigen aufmerksam zuhören. Deshalb soll gleichzeitig nichts anderes gebetet oder gesungen werden; auch Orgel und andere Musikinstrumente sollen schweigen.

Und? Warum habe ich das nicht schon Ende September hier geschrieben, sondern noch 8 Wochen zugewartet?

Gute Frage!

Die Antwort lautet: Weil es mir zu keinem Zeitpunkt darum ging, bloß zu sagen: „Ätsch, ich hab‘ recht und Rom sagt’s auch!“ 😉 , sondern weil ich wirklich verstehen wollte, was da abgelaufen war in den Köpfen der Verantwortlichen. Denn schon im Frühjahr, nach dem ersten Blogeintrag, hatte man „gehört“ (leider wie üblich nur indirekt…), das „ginge“ sehr wohl, das „wüßten nur manche Leute nicht“ und ich verstand einfach nicht, wie man auf diese Idee kommen konnte. Aber kurz nach Eintreffen des Briefes aus Rom „hörte“ man dann, (wiederum indirekt, ich muß wohl den Eindruck erzeugen, ich bisse, wenn man direkt mit mir spricht…) da stünde ja bloß „solle“ und also könne man ja auch anders.

Aha! Da lag also des Pudels Kern. Hier sollte mit der Rechtssprache argumentiert werden. Na dann!

Um das Ergebnis vorwegzunehmen:

Dieser Versuch basiert (bestenfalls) auf einem gravierenden Mißverständnis und führt im Ergebnis vollständig in die Irre.

Aber das auseinaderzuklamüsern hat eben noch ein wenig gedauert, sorry… 😉

Zunächst gilt es festzustellen, daß wir es mit einer Norm der Kirche zu tun haben. Deren im Fall einer notwendigen Interpretation, bzw. einer Auseinandersetzung über das Verständnis einer Vorschrift allein verbindliche Rechtssprache ist das Lateinische; das ist, wie ich es vor kurzem schon einmal geschrieben habe (hier), eben „unsere Sprache“, ob das allen paßt, oder nicht 🙂 . Auf Latein heißt die Vorschrift so:

- Natura partium „praesidentialium“ exigit ut clara et elata voce proferantur et ab omnibus cum attentione auscultentur. Proinde dum sacerdos eas profert alia orationes vel cantus non habeantur, atque Organum vel alia instrumenta musica sileant.

Was uns hier interessiert, „steckt“ in den konjunktivischen Verbformen (non) habeantur und sileant. Man könnte sie etwas altmodisch ungefähr übersetzen mit „mögen nicht zu haben sein“, bzw. „mögen schweigen“. Also ist auch die Übersetzung mit „sollen“ nicht falsch. Es wäre ja auch eigentümlich gewesen, wenn seit Jahrzehnten in einem offiziellen Dokument der Kirche eine falsche Übersetzung gestanden hätte!

Auf die Übersetzungsfrage kommen wir gleich trotzdem noch einmal zurück, aber zunächst können wir uns nun erst einmal auf die Frage beschränken, wie in einem (kirchen-) rechtlichen Sinne das deutsche Wort „sollen“ zu verstehen ist.

Da ist schon von der deutschen Rechtssprache her zunächst klar: „Sollen“, bzw. „Nicht-Sollen“ haben ihren Platz in Gebots- bzw. Verbots-Normen. Diese Worte gehören nicht zum Bereich der „Kann-Vorschriften“! Vielmehr unterscheiden sie sich von den „Muß-Vorschriften“ vor allem darin, daß die Sanktionen im Fall ihrer Nicht-Befolgung schwächer ausfallen.

Von der Verwendung des Wörtchens „sollen“ auf „können“ und damit auf „freie Bahn“ zu schließen, ist also schon mal selbst im allgemeinen Rechtsverständnis schlicht falsch.

Weil man nun aber seine eigenen Überlegungen ja tunlichst immer noch mal überprüfen sollte, habe ich zu diesem Thema einen promovierten Kirchenrechtler aus dem Süddeutschen befragt (nach meinem Eindruck kein ausgewiesener Traditionalist!), dem ich für die ausführliche Antwort auch an dieser Stelle sehr herzlich danke!

Er hat den Sachverhalt bestätigt und auf die Formel gebracht, die diesem Beitrag den Titel gegeben hat:

„Soll ist muß, wenn kann“

Und da wohl kaum eine Situation denkbar ist, in der es nicht möglich ist, während des Hochgebets keine Musik (oder anderes „Geräusch“) zu machen, ist die zwingende Schlußfolgerung klar: Musik während des Hochgebets ist nicht zulässig, sie muß unterlassen werden.

Und nun kommen wir wieder auf die Frage der Übersetzung zurück: Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, daß vor der gleichen Vorschrift in zwei Sprachen oben zwei verschiedene Ziffern stehen, die 12 und die 32. Das liegt daran, daß sich die (lateinische) Formulierung der Norm seit (spätestens) 1969 (!) nicht geändert hat, sie aber mittlerweile in einem veränderten Umfeld steht.

Und im Augenblick gibt es tatsächlich auch zwei deutsche Übersetzungen!

Und beide sind seitens des Vatikan approbiert und von der Deutschen Bischofskonferenz veröffentlicht. Wie das sein kann?

Gute Frage!

Das hängt damit zusammen, daß in Deutschland seit Jahren nicht umgesetzt wird, was gesamtkirchlich Stand der Dinge ist, das Römische Meßbuch in der dritten Auflage nämlich. Die (problematischen) Gründe dafür zu beschreiben würde den Rahmen dieses Artikels vollends sprengen, aber was „unsere Norm“ betrifft, so hat sie aktuell im „ Missale Romanum, Editio typica tertia, 2002“ im Bereich der „Institutio generalis“, der „Grundordnung des römischen Meßbuchs, Vorabpublikation durch die DBK 2007“ (GRM), eben die Nummer 32, während sie vorher in der Allgemeinen Einführung in das Römische Meßbuch (AEM) die Nummer 12 hatte.

In Deutschland ist nun aber nach wie vor das „Meßbuch für die Bistümer des deutschen Sprachgebietes, Zweite Auflage, gemäß Editio typica altera des Missale Romanum, 1975 [und weiteren Ergänzungen] zuletzt 1996“ in Kraft, weil die dritte Auflage nicht (weiter) übersetzt wird.

Wer nun mir, bzw. meinen Überlegungen nicht trauen will und auch nicht einem ausgewiesenen Kirchenrechtler, wenn er schreibt: „die korrekte Bedeutung eines Sollens im rechtlichen Sinne [ist] nicht so verbreitet, wie es nötig wäre. Diese Bedeutung kann man kurz so fassen: „soll ist muss, wenn kann“. Sofern also kein Hinderungsgrund vorliegt, ist ein Sollen nicht bloß ein Können, sondern ein Müssen.“, der lese bitte die höchstoffizielle Übersetzung der Vorschrift aus dem Jahre 2007:

- Die Texte, die der Priester als Vorsteher spricht, verlangen von ihrem Wesen her, daß sie mit deutlicher und lauter Stimme vorgetragen und von allen aufmerksam angehört werden. Deshalb ist gleichzeitig nichts anderes zu beten oder zu singen; auch Orgel und andere Musikinstrumente haben zu schweigen.

Sehen Sie? „Ist“ und „haben zu“, also glasklare Muß-Formulierungen, haben das „sollen“ abgelöst, offenbar in der Absicht, das immer schon gemeinte nun auch aber wirklich für jedermann unzweideutig darzulegen.

Nochmal: An der Vorschrift selbst, ihrer lateinischen (d.h. letztgültigen) Formulierung, ihrer Verbindlichkeit und der zwingenden Interpretation hat sich seit über 40 Jahren nichts geändert! Die neue Übersetzung ist lediglich eine, wenn auch vielsagende, Verdeutlichung.

Niemand kann sich auf das „sollen“ beziehen, der etwas anders machen möchte, denn „sollen“ ist insoweit „müssen“ und niemand kann sich auf die Noch-Gültigkeit des Meßbuchs von 1975 beziehen, denn da stand immer schon das gleiche drin.

Musik (oder anderes Geräusch) während des Eucharistischen Hochgebets ist verboten. Das ist keine erlaubte Variation in der Feier der Hl. Messe.

Sie finden die Quellen unter den folgenden Links: Die „Institutio Generalis Missalis Romani“ in der ursprünglichen Fassung von 1969 hier (lateinisch), die AEM in der Fassung von 1975 [1996] hier (deutsch) und die GRM in der Vorabpublikation von 2007 hier (deutsch, beachten Sie bitte auch das Vorwort von Kard. Meisner). Und hier noch einmal der Link auf die Instruktion Redemptionis Sacramentum.

Bleiben noch zwei Fragen:

Zunächst: Wie sieht es denn im kirchlichen Zusammenhang aus mit der Frage der Rechtsfolgen? Ich hatte ja oben im allgemeinrechtlichen Zusammenhang geschrieben, bei „Soll-Vorschriften“ falle deren Sanktionierung nicht so stark aus. Gilt das hier auch? Nein, denn dieses „Sollen“ ist eben wirklich ein „Müssen“! Schon im März habe ich auf die einschlägige Passage in Redemptionis Sacramentum hingewiesen: „174. Darüber hinaus sind jene Handlungen, […] die an anderen Stellen dieser Instruktion […] behandelt werden, nicht als geringfügig einzustufen, sondern zu den anderen Mißbräuchen zu rechnen, die gewissenhaft vermieden und korrigiert werden müssen.“ (Hervorhebung von mir)

Dementsprechend heißt es in dem Schreiben der Gottesdienstkongregation an mich: „Dieses Dikasterium möchte Ihnen versichern, dass diese Kongregation das von Ihnen eingesandte Material genauestens studiert hat und sich mit der zuständigen kirchlichen Autorität in Verbindung setzen wird […]“. Und das „In Verbindung-Setzen“ geschieht keineswegs immer, manchmal erhält man als Antwort auch bloß die freundliche Aufforderung, doch mit der örtlichen Autorität in Kontakt zu bleiben, wie ich in meiner zwischenzeitlichen Beschäftigung mit derartigen Schreiben aus Rom gelernt habe (was man so alles lernt, wenn man einer solchen Frage nachgeht… 🙂 ).

Die noch wichtigere Frage ist aber, was ist eigentlich die geistige und seelische Grundlage dafür, daß man überhaupt ein derartiges Phänomen antrifft? Was führt dazu, daß es offenbar Menschen gibt, die solange es irgendwie geht versuchen, eine von vorneherein unhaltbare Position zu verteidigen?

Dabei steht eines fest: Auf das Zweite Vatikanum kann man sich dabei gerade nicht berufen! Die Vorschrift stammt unmittelbar und unverändert aus der Zeit der nachkonziliaren Liturgiereform und sie entspricht ja auch hundertprozentig den damaligen Anliegen: Es ging ja eben u.a. genau darum, daß die „Vorsteher-Gebete“ nun von jedem gehört werden können sollten! Sollte es unter denjenigen, die in jedem zweiten Satz „das Konzil“ heraufbeschwören, am Ende solche geben, denen es weniger um das (21. ökumenische 😉 ) Konzil und seine Inhalte, als vielmehr um ihre (liturgische) Selbstermächtigung geht? Um das „Sich-nichts-sagen-lassen-wollen“ von „Rom“? Dazu darf ich an die Nummer 27 aus Redemptionis Sacramentum erinnern:

„Der Apostolische Stuhl hat seit dem Jahr 1970 das Aufhören aller Experimente bezüglich der Feier der heiligen Messe angemahnt und dies im Jahr 1988 von neuem bekräftigt. […]“

Seit 1970!

Ich möchte den hier vor Ort Handelnden eine solche Haltung nicht unterstellen, sondern nur ein allerdings erhebliches Ausmaß fehlender Rechtskenntnis konstatieren, das aber, wie ich fürchte, auch nur in dem nun schon jahrzehntealten Klima wachsen konnte, einem Klima, das „Recht“ bloß als Einschränkung, als Behinderung zu empfinden in der Lage war. Traurig.

Nun, ich bin jetzt ein wenig erleichtert, daß es vorbei ist, aber ich habe mir diese Arbeit jedenfalls wirklich gerne gemacht und ich bin sehr dankbar für die, wenn ich so sagen darf, „spirituelle Rechtssicherheit“, die damit hergestellt ist, denn künftig ist, durch das Schreiben aus Rom nach Erfurt (und ein bißchen vielleicht auch durch diesen Beitrag), ein weiteres Fortleben dieses schlimmen Mißverständnisses für unser Bistum ja nun zum Glück völlig ausgeschlossen.

Hoffen wir, daß es nicht noch weitere Fälle geben wird, in denen das so lange dauert. 😉

Gereon Lamers