Liebe PuLa-Leserinnen und –Leser! Lassen Sie uns unseren Rückblick auf zehn Jahre PuLa, unser „best of“ (vgl. hier), mit einem der ersten Sketche beginnen, die ich hier publiziert habe. Es ist der Sketch „Die Beichthotline“, in welchem die Figuren noch nicht ihre ganz scharfen Konturen erhalten hatten. Obwohl wir auf verschiedene Sketche hin Emails bekamen, daß aktive Mitglieder anderer Pfarreien die dortigen Verhältnisse durch die literarische und dadurch zugleich detailgetreue wie verallgemeinernde Schilderung unserer Situation wiedererkannten und befreit auflachen konnten, muß die „Beichthotline“ den Nerv besonders gut getroffen haben. Denn sie wurde mehrfach andernorts aufgeführt (vgl. Kommentare). Wir wissen nicht, wo überall. Aber bei unseren Nachfragen, wie die Bitte um eine Aufführungserlaubnis (die wir natürlich jeweils gerne kostenlos erteilten) zustande gekommen und wie man denn auf diesen Sketch aufmerksam geworden sei, erhielten wir zur Antwort, man habe eine Darbietung in einer evangelischen Pfarrei miterlebt und wolle den Sketch nun ebenfalls aufführen.

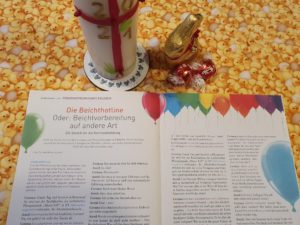

Die Kollegin von Weihrausch und Gnadenvergiftung hat den Sketch in einer eigenen Rubrik auf ihrem Blog integriert und die kfd ihn in der Nr.1/2015 ihrer Zeitschrift „Die Mitarbeiterin“ publiziert (S.32-35)

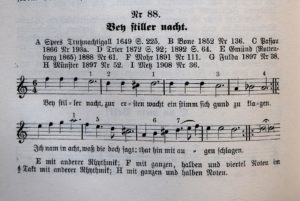

„Die Mitarbeiterin“, 1/2015, S. 32-35 (eigenes Bild)

Als die kfd mir das Honorar hierfür überwies, war ich froh, daß ich für PuLa ehrenamtlich arbeite. Denn eigentlich hätten wir uns mich gar nicht leisten können! 🙂 So aber haben wir uns in den Sketchen so einiges geleistet – und die Sketche haben einiges geleistet und bewirkt.

Genug der Vorrede! Freuen Sie sich auf

Die Beichthotline

Ein Sketch für zwei Personen

Das Pfarrbüro. Der Schreibtisch liegt voller Papier. Aktenordner stehen herum. Irgendwo auf dem Tisch liegt ein Gotteslob. Corinna sitzt vor einem Anrufbeantworter und spricht sehr langsam, gleichbleibend deutlich, hoch und tonlos wie eine Computerstimme:

CORINNA: Guten Tag und herzlich willkommen! Sie sind mit der Beichthotline der katholischen Pfarrgemeinde „Maria hilf!“ in Wundersdorf/Oderbruch verbunden. Bei Alkoholmissbrauch …

RUDI (stürmt herein): Grüß dich Corinna! Na – wie geht’s? Er stellt seine Tasche ab.

CORINNA (ist aufgefahren und legt wie im Schreck eine Hand auf die Brust): Guter Gott, Rudi, hast du mich erschreckt! Sag mal – kannst du nicht ein bisschen leiser hier reinstürmen?

RUDI: Entschuldigung. (Er setzt sich grinsend mit an den Tisch, weil er weiß, dass Corinna ihm nicht wirklich böse ist.)

CORINNA: Außerdem störst du mich gerade! (Sie spult den AB zurück.)

RUDI: Ou! Was machst du denn schönes?

CORINNA: Hm – was schönes ist es eigentlich nicht, aber notwendig.

RUDI: Und?

CORINNA: Das musst du aber für dich behalten!

RUDI: Ja klar!

CORINNA: Ehrenwort?!

RUDI: Mein Gott, das muß ja was ganz Geheimes sein! Ja, Ehrenwort. Ich kann ja auch eine eidesstattliche Erklärung unterschreiben…

CORINNA: Mach keine blöden Witze!

RUDI: Also jetzt schieß los.

CORINNA: Ich richte eine Beichthotline ein.

RUDI: Eine – was?

CORINNA: Eine Beichthotline. (ganz stolz) Habe ich mir selbst ausgedacht!

RUDI: Bist du von allen guten Geistern verlassen? So was kannst du doch nicht machen! – Eine Beichthotline! Was soll das überhaupt sein?

CORINNA (ein klein wenig beleidigt): Das erklärt sich doch von selbst. Sieh mal – seit sieben Jahren teilen wir uns unseren Pfarrer mit neun Gemeinden im Umkreis, die alle keinen eigenen Pfarrer mehr haben. Da kommt Herr Kneif natürlich nicht rum – das merkt man doch an allen Ecken und Enden!

RUDI: Ja aber – ja und? Wir haben doch gesagt, dann müssen wir eben ehrenamtlich noch mehr Aufgaben übernehmen, die ein Pfarrer so abzudecken hat. Das klappt doch auch soweit ganz gut…

CORINNA: Ja, soweit ja. Die Beichte darf aber kein Laie abnehmen. (Sie macht eine kurze Kunstpause). Das dürfen nur Geistliche. (Pause) Sonst klappt’s nicht – mit der Lossprechung!

CORINNA wendet sich wieder dem Anrufbeantworter zu und fängt mit ihrer nachgemachten Computerstimme von vorne an:

CORINNA: Guten Tag und herzlich willkommen! Sie sind mit der Beichthotline der katholischen Pfarrgemeinde „Maria hilf!“ in Wundersdorf/ Oderbruch verbunden. Bei Alkoholmissbrauch drücken Sie bitte die 1; bei Nötigung und Drängelei im Straßenverkehr drücken Sie bitte die 2; bei Eigentumsdelikten drücken Sie bitte die 3 …

RUDI: Um Himmels Willen, Corinna! Das hört sich ja fürchterlich an! Nötigung! Eigentumsdelikte! Für wen um alles in der Welt soll denn diese Hotline eingerichtet werden? Wen in unserer Gemeinde betrifft das denn?

CORINNA: Ooooch … also, bei Alkoholmissbrauch brauchen wir doch gar nicht so weit zu gehen … Lieber Rudi! Ich habe nach Kriminalstatistik die sieben häufigsten Delikte herausgesucht. Es ist alles objektiv belegbar! Wir decken die ganze Palette ab und keiner kann sich beschweren, seine Sünde käme nicht vor. Der soll mir dann erst mal sagen, was das denn bitte schön wäre! – Und jetzt stör mich nicht immer. Ich konnte gerade noch rechtzeitig die Pausentaste drücken. Um ein Haar hätte ich wieder ganz von vorne anfangen müssen. (Sie lässt die Taste los und spricht weiter mit Computerstimme): … bei Körperverletzung drücken Sie bitte die 4; bei Mobbing drücken Sie bitte die 5; bei Sachbeschädigung drücken Sie bitte die 6; bei Ehebruch drücken Sie bitte die 7 …

RUDI (hat fassungslos daneben gesessen und zugehört): Corinna! Wo soll das hin? Wie soll…

CORINNA (ärgerlich): Du sollst mich nicht immer stören! (Sie bespricht weiter den AB, mit Computerstimme): Wenn Sie uns eine Nachricht hinterlassen wollen, drücken Sie bitte die 8; wenn Sie einen Service-Mitarbeiter sprechen möchten, drücken Sie bitte die 9.

CORINNA (lehnt sich zurück, erkennbar guter Dinge): So! Fertig! (nachdenklicher): Jetzt brauchen wir nur noch ein schönes langes Stück Musik, damit die Leute auch zuverlässig irgendwann auflegen.

RUDI (ruft aus): Auflegen? Da soll dann nicht mal jemand sitzen?

CORINNA (ehrlich erstaunt): Rudi! Wer soll’s denn machen? Wir haben doch keine Leute! (mit einem Blick zur Uhr) Ich muss gleich schon wieder weg.

RUDI: Aber wir könnten doch einige Leute erst mal ansprechen … Da fände sich bestimmt der eine oder die andere…

CORINNA (unterbricht ihn): … die dann womöglich was erfahren, was ich nicht mitkriege? Kommt nicht in Frage!

RUDI (stammelt, sucht nach Worten): Ja – aber du – du kannst doch nicht ankündigen, man könne mit jemandem sprechen – und dann hebt keiner ab…!

CORINNA (etwas mitleidig): Rudi! In was für einer Welt lebst du eigentlich? Das machen alle Unternehmen überall auf der Welt doch genau so! Oder hast du schon mal eine hotline angerufen, wo dann wirklich jemand abgehoben hat? Also bei der Deutschen Bahn bestimmt nicht!

RUDI: Du meinst, die hotlines sind nur zum Englischlernen da?

CORINNA: Genau – please, hold the line! (frisch, als brächte es sie auf eine Idee) You will be connected as soon as possible. Tja, und possible ist bei uns eben: nie. So ist das nun mal. Das sind die modernen Zeiten! (salbungsvoll) Mir gefällt es doch auch nicht! Aber ich will mir auch nicht ständig anhören, es gäbe keine Termine mehr für Beichtgespräche. Jetzt können wir immer sagen: („sehr freundlich“) ‚Sie können uns doch jederzeit anrufen.’ Das hat doch was!

RUDI: Oh Gott! Naja – aber sag mal – ist das denn mit irgendjemandem abgesprochen? Ich meine – so was kann man doch nicht einfach…

CORINNA: Papperlapapp! Abgesprochen! Dass ich nicht lache. Mit dem Pfarrer ist es abgesprochen, das reicht.

RUDI: Ach so! Der Pfarrer hört die Kiste regelmäßig ab?

CORINNA (zögerlich): Ja – das konnte man zumindest so verstehen, ja! (energisch) Komm – es wird schon keiner was draufsprechen, so unpersönlich wie ich das gehalten habe! Deswegen sollte ich ja so abgehackt sprechen, dass es wie ein Computer klingt. Hat Herr Kneif mir extra aufgetragen. Damit man ein bisschen abgeschreckt wird.

RUDI: Na, weißt du! …

CORINNA: Herr Kneif hat jedenfalls gesagt, er wolle so spätestens alle zwei Wochen den Anrufbeantworter abhören und die Leute zurückrufen, falls sich die Sache nicht von selbst erledigt hat.

RUDI: Wie – von selbst erledigt?

CORINNA: Na, wenn jemand einen Diebstahl beichten wollte und ist in der Zwischenzeit geschnappt worden, dann steht das doch in der Zeitung. Und dann kann der Pfarrer gleich in die Vollzugsanstalt fahren, hat er ein Gespräch gespart!

RUDI: Ach so!

CORINNA: Tjaha! Gewusst, wie! Aber jetzt lass mich mal bitte weiter arbeiten, ich muss gleich los. (Sie beginnt, verstreut liegende Papiere zu ordnen, abzuheften u. dergl.)

RUDI (nach einer Pause, in der er ihr emotionslos zugesehen hat): Aber sag mal, die Gremien…

CORINNA: Rudi! Schluß jetzt! Wenn das Ding erst mal läuft, werden die Gremien dem schon zustimmen! Du kennst mich doch! Wichtig ist jetzt zunächst mal, dass es im Bistum keiner mitkriegt. Ich weiß nicht genau, wie die damit umgehen würden…

RUDI (fassungslos, schüttelt den Kopf, vor sich hin): … bei Ehebruch drücken Sie bitte die 7 … ich glaub’s einfach nicht!

Das Telefon klingelt.

CORINNA (hebt ab): Katholisches Pfarramt Wundersdorf im Ehebr… – äh! im Oderbruch, was kann ich für Sie tun? (Corinnas Miene verzieht sich entsetzt. Sie hält die Hörermuschel zu und flüstert): Das Bistum! (lacht ein bisschen) – Äh! Jahaha! Guten Tag! Ja! Ja! Ebenso! (Pause) Was wir so machen? Oooch, wir – äh – arbeiten! (Pause) Was? (ratlos) Äh – wir machen … (beschwingt) wir machen! (Sie fuchtelt mit dem freien rechten Arm in Rudis Richtung, dass er ihr helfen soll.)

RUDI (flüstert): Beichtvorbereitung!

CORINNA (erleichtert): … die Beichtvorbereitung! Wir machen die Beichtvorbereitung! (Sie macht die „Daumen hoch“-Geste in Richtung Rudi) – Ja! Besprechung, genau! Wir haben gerade (sie tätschelt den AB vor sich) alles besprochen. (Pause) Jo – für Kinder – auch, ja! Aber das ist ja immer auch für die Eltern mit! (etwas leiser, wie für sich) Die müssen ja die Telefonrechnung bezahlen! (laut, in den Hörer) Äh! Ich meine, die laden wir ja immer mit ein! (Pause. Daraufhin erschrocken): Steht vor der Tür? Wer steht vor der Tür? (Pause, erleichtert): Ach, die Erstkommunion steht vor der Tür. Ja, sehen Sie, eben! (Pause) Genau! Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen, so ist es! (Pause) Ja! Vielen Dank, Ihnen auch! Jaha! Auf wiederhören! (Sie knallt den Hörer auf die Gabel und mimt einen Anfall.) Puh! Das ist ja gerade noch mal gut gegangen!

RUDI: Nichts gemerkt?

CORINNA: Nichts gemerkt! (hat wieder Oberwasser) Natürlich nicht! – So, über die Musik haben wir noch nicht entschieden. Was nehmen wir als Endlosschleife? „Don’t worry, be happy“? Das läuft bei meinem Steuerberater.

RUDI: Corinna!

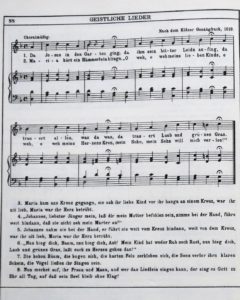

CORINNA: Ja, die Frage ist doch einfach: Welches Image wollen wir uns geben? Sind wir eine moderne Gemeinde? Dann nehmen wir Bobby McFerrin. Oder wollen wir zeigen: Wir sind traditionsverbunden, dann nehmen wir – dings – hier. Von dem Dings (sie blättert im Gotteslob und schlägt es bei einem Lesezeichen auf) da, Nummer 295, hat meine Mutter mir rausgesucht: „Wer nur den lieben Gott lässt walten“. Das ist dasselbe wie „Don’t worry, be happy“, nur komplizierter formuliert.

RUDI: Wie bitte? Das kann doch gar nicht sein!

CORINNA: Na klar! “Was helfen uns die schweren Sorgen“ … hier: „Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit …“ (triumphierend) Das ist genau das!

RUDI: Sag mal, willst du dir das ganze nicht noch mal überlegen? (hat eine Idee, wie er sie abbringen könnte): Musik – kostet das denn nicht am Ende was?

CORINNA: Ein sehr guter Einwand, Rudi! (macht eine wegwischende Handbewegung) Hab ich aber natürlich alles schon bedacht! Die Kostenfrage spricht eindeutig für das ältere Lied. Unser Kirchenchor würde nämlich alle Strophen einspielen, ich hab schon mit dem guten Herrn Wagner gesprochen. Er sagt, wenn sie‘s eine Terz tiefer nehmen dürfen, bekämen sie das schon hin!

RUDI (vergräbt sein Gesicht in den Händen): Auch das noch! (wieder zu ihr) Aber für deine Zwecke natürlich ideal … Corinna … ich weiß nicht … irgendwie gefällt mir die ganze Geschichte nicht…

CORINNA: Rudi! Wem das Wasser bis zum Hals steht, der darf den Kopf nicht hängen lassen! – So, ich muß jetzt los, Gerichtstermin wegen unserer säumigen Mieter in der Zetkinstraße. (Sie eilt zur Tür) Tschüssi, frohes Schaffen! (Sie ruft über die Schulter zurück) Und stell den Anrufbeantworter an, wenn Du gehst!

Die Tür fällt ins Schloss. Rudi bleibt ratlos zurück, nimmt ein Papier auf, lässt es wieder sinken und schaut kopfschüttelnd ins Publikum.

ENDE

Cornelie Becker-Lamers

Ja, so geht’s zu in Wundersdorf!

Bloß gut, daß bei uns in Weimar das Verhältnis von Haupt- und Ehrenamt so ausgewogen ist, daß Grenzüberschreitungen zwischen den beiden Bereichen ja geradezu ausgeschlossen sind…

Soweit der Originaltext vom 1. Juni 2011 samt des obligatorischen “Bloß gut…”, mit dem die Wundersdorfer Zustände in den Kontext gerückt wurden. Sie können den Sketch hier nachlesen, samt der Kommentare.

Ganz konkreter Auslöser der Idee zu diesem Sketch war ein Anruf bei unserem damaligen Pfarrer. Statt der bis dahin üblichen personalisierten Ansage auf dem AB empfing mich eine Computerstimme, die lediglich die Telefonnummer durchgab, die ich soeben angerufen hatte. Man wußte also nicht einmal, ob man wirklich richtig gelandet war. Möchte man da eine Nachricht hinterlassen? – Und da eine einzelne ehrenamtliche Mitarbeiterin über einen Generalschlüssel für die pfarrlichen Gebäude verfügte, erfand ich diesen Sketch für die im weiteren Verlauf der Serie immer deutlicher konturierte Figur der Corinna Bischof.

CBL