“…qui tribuit mihi intellectum” (Ps 15,7)

Die folgende Besprechung hatte ich ursprünglich für den Sommer 2021 zugesagt und die Verzögerung ist mir mehr als peinlich, denn es handelt sich um ein Rezensionsexemplar.

An der Qualität des Buches hat es jedoch in keiner Weise gelegen! Eher ist sozusagen das Gegenteil der Fall, mir fiele auch heute noch mehr zu dem Thema ein, als ich in einer für den vorliegenden Zweck angemessenen Länge unterbringen kann! Bitte sehen Sie es mir daher nach, wenn ich jetzt den in weiten Teilen im August 2022 entstandenen Text irgendwo nur gewissermaßen “abbreche”, aber nicht wesentlich kürze; so Gott will wird hier auch noch einmal von den Psalmen die Rede sein! 😉

Zur Jahreswende 2020/2021 erschien in der Verlagsbuchhandlung Sabat, Kulmbach von

Rodrigo H. Kahl OP, Die liturgischen Psalmen der lateinischen Kirche,

lateinisch-deutsch, Textfassung der Vulgata, Wörtliche Übersetzung, Traditionelle geistliche Deutungen

560 Seiten, Hardcover mit Schutzumschlag und Lesebändchen, 24,95 €

ISBN 978-3-943506-70-9

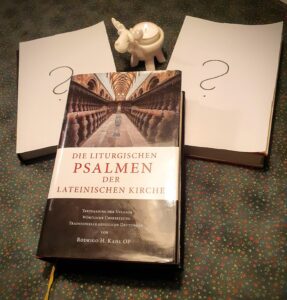

So sieht es aus:

Kahl, Die Liturgischen Psalmen […] (eigenes Bild)

Eine typische Doppelseite sieht so aus:

Kahl, Die Liturgischen Psalmen […], S. 72 f. (eigenes Bild)

Jede Beschäftigung mit den Psalmen bedarf wohl keinerlei Begründung, ihre Bedeutung in allen christlichen Konfessionen und, natürlich, dem Judentum ist bekannt und auch weniger (formal) religiöse Leser haben ihre Hochschätzung immer wieder zum Ausdruck gebracht, mein Lieblingszitat in diesem Zusammenhang bleibt dies von Rainer Maria Rilke:

„Ich habe die Nacht einsam hingebracht in manch innerer Abrechnung und habe schließlich, beim Scheine meines noch einmal entzündeten Weihnachtsbaumes, die Psalmen gelesen, eines der wenigen Bücher, in dem man sich restlos unterbringt, mag man noch so zerstreut und ungeordnet und angefochten sein”

Rilke: Skeptisch gegenüber dem organisierten Christentum, ja, dem Messias-Ereignis überhaupt, aber den Weihnachtsbaum “noch einmal“ entzünden, jaja, am Ende gar am 2. Februar (1934)… 😉

Aber, so mögen Sie nun einwenden, warum Lateinisch-Deutsch? Und langjährige PuLa-Leser könnten hinzufügen: Das hatten wir doch schon. In der Tat, wir hatten schon 2014 einen ganzen (ziemlich aufwendigen) Psalmen-Adventskalender und haben dort die gewählten Ausschnitte bereits auch in Latein gebracht.

Worauf ich damals nicht intensiv eingegangen bin, ist das ‘Warum’ der lateinischen Sprache für die Beschäftigung mit dem Psalter. Das stand damals nicht im Vordergrund (sondern die Auslegung durch R. Spaemann) und außerdem fand ich, das bedürfe im katholischen Kontext auch gar keiner Begründung!

Das finde ich selbstverständlich nach wie vor, aber – das war auch damals schon nicht die ganze Geschichte und außerdem lassen mich persönliche Erfahrungen, die ich in der Zwischenzeit gemacht habe, heute erkennen, daß meine damalige Haltung ein wenig naiv war (aus heutiger Sicht obendrein naiv optimistisch , ich nenne nur die Stichwörter “Traditionis Custodes” und “Vatikanische Rechtstexte”, aber das steht auf einem anderen Blatt 🙁 ).

Allerdings: Naiv, ja, jedoch nicht hochnäsig-ästhetizistisch, wie einem das so gern von einschlägiger Seite vorgeworfen wird! Denn die Regelmäßigkeit, mit der ich schon vor Jahren und dann immer wieder den lateinischen Text in jedem sich bietenden Kontext verwendet habe, geht eben nicht darauf zurück, daß ich selbst ein großer “Lateiner” wäre, für den das alles selbstverständlich ist, und der (so ja immer das untergründige Ressentiment) vorwiegend aus Distinktionsgründen so handelt (in diesem Teil Deutschlands gern auch noch mit einem halblauten: “Wessi, halt!” kombiniert).

Lassen Sie mich daher bitte kurz darauf eingehen, wie das bei mir ganz persönlich war, mit dem Psalmen und dem Latein, bevor wir auf das Buch zurückkommen, denn dann, und vielleicht nur so, werden Sie (hoffentlich) meine Bewertung richtig verstehen!

Es war in der nun glücklicherweise schon etliche Jahre zurückliegenden Phase meines Wegs zu mehr Kirchlichkeit, den ich armes Kind der Konzilsgeneration so dringend nötig hatte, und obendrein in einer dienstlich-persönlich schwierigen Zeit, als ich den Beschluß faßte, die Psalmen zu lesen und, hoffentlich, zu beten, denn, s.o., soviel wußte man ja, ganz viele, ganz verschiedene Menschen waren davon seit unglaublich langer Zeit begeistert und hatten darin Halt gefunden. Also habe ich eine Bibel genommen, angefangen zu lesen und – es „funktionierte“ nicht! Die Texte “sprachen nicht” zu mir, ich fand sie blaß und wenig inspirierend. Ich hatte, naheliegenderweise, in die “Einheitsübersetzung” (alte Fassung) geschaut, denn damals hatte ich z.B. von der Allioli-Bibel, zum Beispiel, noch nicht einmal gehört.

Heute bete ich jeden Abend die Komplet in der Form des Alten Ritus und immer häufiger auch die Laudes, morgens, im Zug nach Erfurt 🙂 , und möchte, ja, könnte mir auch darüber hinaus ein Leben ohne die Psalmen in der ‘Textfassung der Vulgata’ gar nicht mehr vorstellen. Wie genau der Weg dahin verlief, weiß ich tatsächlich gar nicht mehr genau, aber Gott sei Dank habe ich nicht nur meiner kleinen negativen persönlichen Erfahrung vertraut, sondern darauf, daß an der Größe dieser Tradition ja etwas dran sein mußte! 😉 .

Aber auf Einzelheiten kommt es ja auch in unserem Zusammenhang nicht an. Wichtig ist hier: Ich habe eine der Grundannahmen dieses Buchs lange vor seinem Erscheinen selbst erlebt! Ich kann aus eigener Anschauung sagen, der Verfasser hat völlig recht, wenn er in der Einführung unter der Überschrift: “Vergebliche ‘Verbesserungs’-versuche im 20. Jahrhundert” schreibt:

Die Versuche im 20. Jahrhundert (Bea-Psalmen, Neovulgata) haben einen anderen Zuschnitt (ebenso wie die deutsche Einheitsübersetzung). Sie wirken fremd, kalt und ohne Tradition und werden keine Zukunft haben. Die Bea-Psalmen – am Anfang hochgepriesen – waren nach nicht einmal 20 Jahren schon wieder im Papierkorb der Liturgiegeschichte verschwunden.

Wiederum kommt es auf die Einzelheiten nicht an (aber belesen Sie sich ruhig zum Bea-Psalter und der Nova Vulgata, es ist eine spannende, wenn auch vorwiegend traurige Geschichte), wichtig ist: Was R. Kahl hier negativ formuliert, kann ich positiv gewendet nur ganz dick unterstreichen. Der Psalter ist von allem Anfang an religiöse Dichtung. Jede Übersetzung (und das ist ja auch die [“klassische”] Vulgata!) muß sich wesentlich daran messen lassen, ob sie diesen Charakter zu erhalten in der Lage ist, für den liturgischen und gerade für den privat-andächtigen Gebrauch! Die Einheitsübersetzung scheitert daran m.E. nachgerade spektakulär, die Vulgata hingegen “klingt”, reißt mit, läßt erschaudern, und erhebt!

Weiterhin ist es diese Fassung des Psalters, die wesentliche Teile unserer Kultur geprägt hat, nicht zuletzt der Musik, natürlich!

Ich schweige jetzt von der fortdauernd problematischen Entwicklung, die vor diesem Hintergrund die Verwendung der Psalmen in der Liturgie des Novus Ordo genommen hat. Spätestens seit die Einheitsübersetzung in der Fassung von 2016 auch in den Texten für die Kantoren im sog. “Zwischengesang” (schon dieses Wort: “Zwischen-Gesang”, wie tief unangemessen! 🙁 ), angekommen ist, wurde deutlich: Hier hat sich vermeintliche philologische Korrektheit gegen die gottesdienstlichen Notwendigkeiten durchgesetzt und das Ergebnis ist – fürchterlich! (für die cognoscenti: “Lebenskraft”… z.B.).

Gut, Sie merken, man könnte hier immer weiter schreiben, aber, siehe oben, das machen wir jetzt nicht, sondern kommen auf das Buch zurück.

Sein Ansatz für die Übersetzung ist, den lateinischen Text im Deutschen so genau wie möglich wiederzugeben, um ihn optimal transparent und verständlich zu machen. Daß auf diese Weise kein deutscher Text mit literarischem Anspruch entsteht, ist klar, aber das ist eben auch gar nicht beabsichtigt, denn der lateinische Text soll ja das primäre bleiben. Und das gelingt ganz hervorragend!

Freilich, auf diese Weise bleiben Verständnisprobleme bestehen und keineswegs alle werden in den Anmerkungen aufgelöst. Man merkt dem Werk hier an, daß es ursprünglich aus der Unterrichtssituation des Autors im Priesterseminar der Petrusbruderschaft (FSSP) in Wigratzbad entstanden ist, dort konnten und können die Eleven halt nachfragen. Der bloße Leser hätte sich hier liebend gern mehr, viel mehr an “Apparat” vorstellen können und zumindest ich persönlich hätte auch eine etwas “ruhigere” Typografie besser gefunden.

Aber das sind absolute Kleinigkeiten im Vergleich zu der großen, großen Hilfe, die dieses Werk allen bietet, die versuchen wollen, sich den Psalmen so zu nähern, daß sie ihr oder ihm zu einem wahrhaftigen persönlichen Gewinn werden, geistig und kulturell aber vor allem geistlich!

Und damit ist es selbstverständlich ein geradezu ideales Geschenk, oder?

Der aufgerufene Preis von knapp 25 € erscheint mir tatsächlich für das Gebotene mehr als günstig und am besten bestellen Sie ggf. direkt beim Verlag, hier noch einmal der Link direkt auf das Buch.

Gereon Lamers